意外に閑散としている。 南北のメインストリートである中央峠を延々と歩き、人っ子一人いないのである。

みんなが毛布の下で半身浴をしながら、週末の特番を痒いところに手が届くようにぼんやり見ている日曜日でも、ちょっと静かすぎるくらいです。 ヘッドホンを外すと、自分の足音が缶詰のようにドンドンと響いてくるので、あえて外さない。

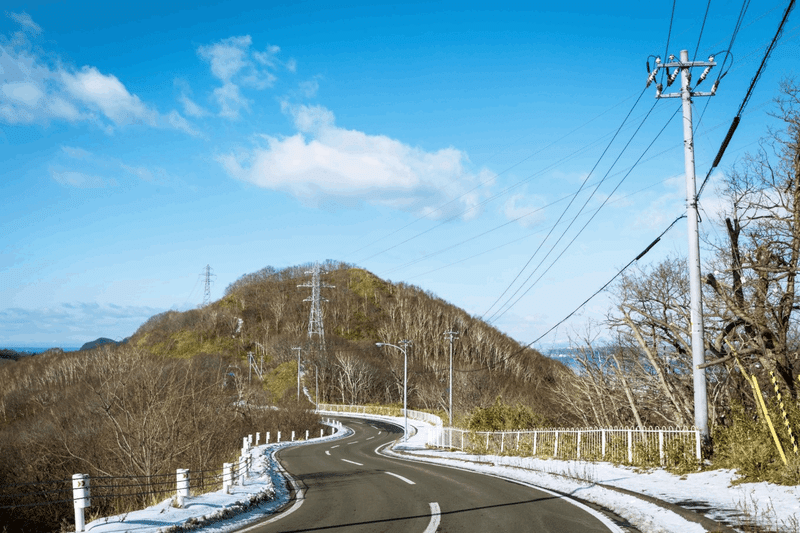

上り坂の先に突然現れた内浦湾の海は、dshジャパン 青い太陽のように少しずつ盛り上がっていた。

丘の間の雪道で、薄手のコートに糸の切れた帽子をかぶった老人が近づいてきた。

闊歩していたのですが、心臓が止まりそうでした。 以前にも同じようなことがありました。 どんなに準備をしても、この世に万全の計画があろうとなかろうと、運命の出会いがあるまで、私たちがどこへ行くのか、なぜ行くのかは誰にもわからないのです。

“進めようか?”

“本当においしいの?”

“もう空っぽだったらどうする?”

そんな疑問が、黄泉の国の「後戻りするな」という呪文のように網の目のように織り込まれ、私たちを縛りつけているのです。

歩く者として、人は進むしかないのです。 進めばその先に何かが待っているはずだと信じて、ただひたすら進むしかない。

灯台へ行け、陸と水の交わるところ、山と海の交わるところへ行くのだ。dshジャパン昼も夜も私の耳元で低く呼びかける人。

だから、私はここにいる。白い灯台は、私の下にある岩場に一人で立っているのだ。 太平洋は、あらゆるものが生きるこの星を包み込むように、繊細なカーブを描きながら、上質なクレープのように広がっている。 この瞬間は永遠です。

家族3人で「幸せの鐘」を鳴らすと、その音を雲に乗せるように風が吹き抜ける。

dshジャパン町に戻ると、そこは以前と同じように寒く、人通りもなく閑散としていた。 そろそろ昼食の時間だ。バターで焼いた玉ねぎと肉のソテーのような香りが漂っている。

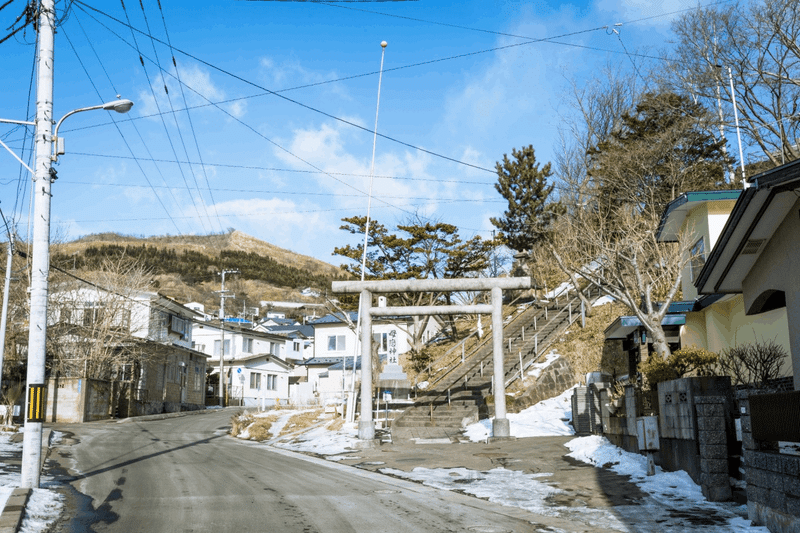

帰る前に、右手の小道に入り、町にある唯一の神社を見に行った。

明治25年、開拓者の指導のもと、天照皇大神の信仰が始まった母恋神社。 明治41年、日本製鉄所が設立・開所され、母恋の人口が飛躍的に増加した。 大正14年、豊受大神と契約し、豊受大神を祀る神社として奉献された。